毛主席的母親文素勤虔誠(chéng)信佛,因一種常見(jiàn)病

1959年6月,毛主席離京南下考察,24日到達(dá)湖南省會(huì)長(zhǎng)沙。25日下午,毛主席乘車(chē)回到故鄉(xiāng)湘潭韶山?jīng)_。

這一天,距離他1927年離開(kāi)韶山?jīng)_,已經(jīng)整整過(guò)去了32年!

當(dāng)日夜,毛主席下榻在韶山賓館的故園一號(hào)樓。

第二天上午,毛主席走過(guò)門(mén)前的池塘,便到了闊別32年的故居——上屋場(chǎng)。

毛主席緩緩走進(jìn)堂屋里,兩眼緊盯著神龕上的佛菩薩牌位,問(wèn)照看房子的毛乾吉:“這些東西還在呀!”毛乾吉回答:“是后來(lái)復(fù)制的。”

毛主席對(duì)陪同的羅瑞卿、周小舟等人說(shuō):“過(guò)去我們家里也信迷信,這是我初一、十五的工作。”他邊說(shuō)邊作了個(gè)揖,逗得大家都笑起來(lái)。

來(lái)到父母親臥室,毛主席看見(jiàn)掛在墻上的父母遺像。他凝視著雙親,靜默良久,感慨地對(duì)陪同人員說(shuō):

“這是我父親和母親。我母親頸上生了個(gè)包,穿了眼,只因在那個(gè)時(shí)候,要是在現(xiàn)在就不會(huì)死。”

“要是在現(xiàn)在就不會(huì)死”,流露出毛主席對(duì)母親病逝的無(wú)限遺憾,他認(rèn)為,如果在現(xiàn)在的醫(yī)療條件下,母親的病是可以治好的。

那么,毛主席的母親“頸上生了個(gè)包,穿了眼”到底是怎樣一種病呢?后文將詳細(xì)解密。

文素勤

毛主席小時(shí)候,他家的神龕上供奉著佛菩薩的牌位,農(nóng)歷的初一、十五,少年毛澤東都會(huì)在神龕前焚香禮拜,所以他風(fēng)趣地說(shuō)“這是我初一、十五的工作”。這反映出,在毛主席小時(shí)候,他的家庭是一個(gè)“佛化“之家。而他們家信佛,要從毛主席的母親文素勤說(shuō)起。

文素勤, 1867年出生于湖南湘鄉(xiāng)縣唐家坨(現(xiàn)名棠佳閣)的一個(gè)富裕農(nóng)家,18歲的時(shí)候,她嫁到了僅一山之隔的韶山?jīng)_,成為農(nóng)民毛順生的妻子,也成了這個(gè)家庭中最忙碌、最辛苦的人。

文素勤對(duì)佛教產(chǎn)生信仰的時(shí)間,至少可以追溯到1893年毛澤東誕生之際。

1885年,文素勤與毛順生結(jié)婚后,直至毛澤東出生前的8年期間,她曾先后懷過(guò)兩胎,但都不幸在襁褓中夭折。她的盼子之心,是可想而知的。

毛澤東誕生之后,文素勤除了高興之外,還千方百計(jì)地要使兒子“長(zhǎng)命百歲”。為此,文素勤先后采取了四項(xiàng)措施:基一,是讓兒子拜七舅媽為“干娘”。其二,是替兒子向南岳觀音菩薩“許愿”,答應(yīng)兒子長(zhǎng)大成人之后去“還愿”。其三,是讓兒子拜“石觀音”為“干娘”。其四,是自己吃“觀音齋”。

毛澤東的七舅媽子女頗多,而且個(gè)頭長(zhǎng)得健壯結(jié)實(shí)。母親要毛澤東拜七舅媽為干娘,是希望托七舅媽的福,庇蔭他健康成長(zhǎng)。在上述四項(xiàng)措施中,除這一項(xiàng)屬于民間風(fēng)俗之外,其他三項(xiàng)都與佛教有關(guān),而且都是與觀音信仰有關(guān)。

毛澤東的母親雖然向南岳的觀音菩薩“許愿”,求其保佑兒子平安,可是她還是覺(jué)得南岳的觀音菩薩離她太遠(yuǎn)了點(diǎn)。因此,她又在娘家附近找了一座“石觀音”,并要毛澤東拜它為“干娘”。

文素勤領(lǐng)著年幼的毛澤東拜石觀音做“干娘”時(shí),還向石觀音表示,從此這個(gè)小孩就寄名石頭,因他排行第三,所以就叫他“石三”。于是“石三伢子”的乳名,就在親友中喊開(kāi)了。

毛澤東童年時(shí)從兩歲至八歲主要是在外祖母家度過(guò)的。他的外祖母也虔誠(chéng)信佛。每逢觀音菩薩的生日、成道日和涅槃日,他都少不了由母親和舅父、舅母領(lǐng)著,去向石觀音禮拜。所以“石三”的乳名和石觀音的形象,給他留下了深刻的印象。

中國(guó)共產(chǎn)黨成立之后,因革命斗爭(zhēng)環(huán)境的險(xiǎn)惡,毛澤東還曾用“石山”的化名發(fā)表文章或通信。這個(gè)“石山”顯然就是從“石三”衍化而來(lái)的。如1923年7月1日,他在《前鋒》雜志上發(fā)表《省憲下之湖南》一文時(shí),署名便是“石山”。同年9月28日,他在致林伯渠、彭素民信的附語(yǔ)中特別交待:

“此信托人帶漢寄上,因檢查極厲害,來(lái)信請(qǐng)寫(xiě)交毛石山,莫寫(xiě)毛澤東。”

1951年5月,毛主席在接見(jiàn)他的表兄文運(yùn)昌等人時(shí),曾談到拜石觀音為干娘事。他說(shuō):

“我小時(shí)候有個(gè)乳名叫石三伢子。那時(shí)候,我母親信迷信,請(qǐng)人算八字,說(shuō)我八字大,不拜個(gè)干娘難保平安。母親帶我去唐家圫外婆家,發(fā)現(xiàn)路上有一塊人形巨石,便叫我下地跪拜,拜石頭為干娘。因此,母親又給我取名‘石三伢子’。”

在虔誠(chéng)信佛的母親的影響下,少年毛澤東對(duì)佛教的信仰也十分虔誠(chéng)。他不僅和母親一樣,對(duì)父親不信佛感到傷心,而且曾和母親討論,如何改變父親不信佛的態(tài)度。

1936年,毛主席在陜北的窯洞中,向美國(guó)記者斯諾回憶道:

“我父親毛順生早年和中年都不信神,可是我母親信佛卻很虔誠(chéng)。她向自己的孩子灌輸宗教信仰,我們都因?yàn)楦赣H不信佛而感到傷心。”

“我九歲的時(shí)候,曾經(jīng)同母親認(rèn)真地討論過(guò)我父親不信佛的問(wèn)題。從那以后,我們好幾次想把他轉(zhuǎn)變過(guò)來(lái),可是沒(méi)有成功。他只是罵我們,在他進(jìn)攻之下,我們只好退讓?zhuān)硐朕k法。但他總是不愿意和神佛打交道。”

“后來(lái),有一天,他出去收賬,路上遇到一只老虎。老虎猝然遇見(jiàn)人,慌忙逃跑了。可是我父親卻感到更加吃驚,對(duì)于他這次脫險(xiǎn)的奇跡,他后來(lái)想得很多。他開(kāi)始覺(jué)得,是不是得罪了神佛。從此,他開(kāi)始比較敬佛,有時(shí)也燒些香。”

毛順生

資料表明,1909年,即毛澤東16歲時(shí),他曾去南岳“朝山進(jìn)香”。這次“進(jìn)香”的原因,有人說(shuō)是因?yàn)槊珴蓶|的母親生病時(shí)許了愿,治好之后去“還愿”。1957年,毛主席在一次談話中,也是如此說(shuō)的。

但根據(jù)在毛澤東幼年時(shí)文素勤曾向南岳的觀音菩薩“許愿”,祈求保佑兒子健康成長(zhǎng)等來(lái)看,這次“進(jìn)香”可能有著雙重任務(wù):既替母親“還愿”,也替自己“還愿”。

和大多數(shù)舊中國(guó)農(nóng)村婦女一樣,文素勤沒(méi)念過(guò)書(shū),但佛教對(duì)她的影響極深,忍耐、慈悲、布施、平等,這些佛教思想在她的身上有著鮮活的體現(xiàn)。

文素勤心地善良,對(duì)貧苦人富有同情心,經(jīng)常瞞著丈夫接濟(jì)貧苦鄉(xiāng)親。饑荒年,窮人乞討,她更是多加布施。而丈夫毛順生是不贊成施舍的,家里為了這種事情經(jīng)常發(fā)生爭(zhēng)吵。

毛主席向斯諾回憶往事時(shí),曾風(fēng)趣地說(shuō):“我家分成兩黨。一黨是我父親,是執(zhí)政黨。反對(duì)黨由我、母親、弟弟組成,有時(shí)連雇工也包括在內(nèi)。”

毛主席有個(gè)堂叔生活非常困難,父親毛順生想“乘人之危”買(mǎi)下他的水田,這遭到文素勤的堅(jiān)決反對(duì),她常帶著兒子偷偷地去接濟(jì)這位窮本家。

長(zhǎng)期的耳聞目染,母親文素勤的美德,無(wú)聲無(wú)息地滲入童年毛澤東的心靈,使他從小就對(duì)弱者極具同情心,并與母親一樣經(jīng)常無(wú)私地幫助別人。

少年毛澤東在私塾讀書(shū)時(shí),一天,他向母親提出要帶著午飯到學(xué)校里去吃。文素勤以為兒子是為了利用往返時(shí)間多讀點(diǎn)書(shū),于是便同意了兒子的要求。可是在這以后的連續(xù)幾天內(nèi),文素勤發(fā)現(xiàn)兒子帶的午餐的量一次比一次多,但是晚上放學(xué)回家后他卻依舊顯得很饑餓。她擔(dān)心兒子是不是得了什么怪病,便細(xì)細(xì)盤(pán)問(wèn)。當(dāng)她得知兒子帶飯是為了和窮苦的同學(xué)黑皮伢子一起吃的時(shí)候,慈祥的母親不但沒(méi)有責(zé)備他,反而感到非常欣慰。

胸懷天下的毛澤東早早地便離開(kāi)了母親,外出求學(xué)。就在毛澤東長(zhǎng)沙求學(xué)期間,母親的身體一日不如一日。毛澤東十分牽掛,只要有空都會(huì)回家看望母親。

1916年6月24日,毛澤東在寫(xiě)給好友肖子升的信中說(shuō):

“話別之后,滯于雨,又以萑苻不靖,烽火四起,益不敢冒險(xiǎn)行也。……然病母在廬,倚望為勞,游子何心,能不傷感?”

信中說(shuō)“病母在廬”,可見(jiàn)此時(shí)文素勤已經(jīng)患病在身了。

1918年,文素勤的病情加重。毛澤東聞?dòng)崳⒓磸拈L(zhǎng)沙動(dòng)身趕回韶山探望母親;但因準(zhǔn)備新民學(xué)會(huì)會(huì)員赴法勤工儉學(xué)事宜,又匆匆趕回長(zhǎng)沙。

在得知母親被七舅、八舅接到文家養(yǎng)病的消息后,毛澤東充滿了感激之情,給兩位舅舅寫(xiě)信說(shuō):

“家母在府上久住,并承照料疾病,感激不盡。”

同時(shí)隨信抄錄了一副藥方,讓舅舅給母親“如法診治,諒可收功。如尚不愈之時(shí),到秋收之后,擬由潤(rùn)連(即毛澤民)護(hù)送來(lái)省”。

8月15日,毛澤東與部分新民學(xué)會(huì)會(huì)員踏上去北京之途。這期間,母親已由毛澤民接至長(zhǎng)沙就醫(yī)治療。

1919年4月28日,毛澤東再次寫(xiě)信給兩位舅舅說(shuō):

“家母久寓尊府,備蒙照拂,至深感激。病狀現(xiàn)已有轉(zhuǎn)機(jī),喉蛾十愈七八,瘍子尚未見(jiàn)效,來(lái)源本甚深遠(yuǎn),固非多日不能奏效也。甥在京中北京大學(xué)擔(dān)任職員一席,聞家母病勢(shì)危重不得不趕回服侍。”

在這封信中,透露了文素勤的具體病情,那就是得了“喉蛾”。

“喉蛾”是中醫(yī)的說(shuō)法,指喉嚨突然腫脹,飲食受阻的病證。《種福堂公選良方》卷三中說(shuō):“喉嚨忽脹似喉蛾,不能飲食。”又稱(chēng)“乳蛾”或“蠶蛾”,也就是西醫(yī)的所說(shuō)的扁桃體炎。其癥狀是,咽喉兩側(cè)的喉核紅腫疼痛,表面或有黃白色膿樣分泌物。

操勞一生的文素勤得了扁桃體炎,因反復(fù)發(fā)作,嚴(yán)重感染,以至于形成“瘍子”,即頸部生瘡,皮膚潰瘍破損。也就是毛主席所說(shuō)的“頸上生了個(gè)包,穿了眼”。

扁桃體炎是一種很常見(jiàn)的病,在今天很容易治愈,但是毛主席的母親即使到湖南省會(huì)長(zhǎng)沙去求醫(yī),也沒(méi)有治愈,竟然因此而去世。這可見(jiàn)在上世紀(jì)初期的舊中國(guó),醫(yī)療水平是多么的低下!難怪1959年毛主席看著母親的遺像,無(wú)限遺憾的說(shuō):

“只因在那個(gè)時(shí)候,要是在現(xiàn)在就不會(huì)死。”

母親文素勤難得來(lái)長(zhǎng)沙,而且弟弟毛澤民、毛澤覃均在長(zhǎng)沙,于是,毛澤東帶他們來(lái)到長(zhǎng)沙的一家照相館,與母親留下了一張珍貴的合影。

雖在長(zhǎng)沙求醫(yī)治療,但文素勤的病并不見(jiàn)有大起色,在征得父親同意后,毛澤民將母親送回韶山調(diào)養(yǎng)。

1919年10月5日,文素勤病逝韶山,年僅53歲。母親病逝時(shí),毛澤東并不在身旁,當(dāng)他帶著弟弟毛澤覃趕回家中時(shí),母親已入棺二日。

毛主席晚年曾與保健護(hù)士長(zhǎng)吳旭君深情地談起自己的母親,他說(shuō):

“我母親死前我對(duì)她說(shuō),我不忍心看她痛苦的樣子,我想讓她給我留下一個(gè)美好的印象。我要離開(kāi)她一下。母親是個(gè)通情達(dá)理的人,她同意了,所以直到現(xiàn)在,我腦子里的母親形象都是健康、美好的,像她活著時(shí)一樣。”

毛澤東帶著弟弟、妹妹為母親守靈。毛澤東徹夜難眠,在母親靈前昏黃的油燈下,回顧母親艱辛備歷的一生,寫(xiě)下催人淚下的《祭母文》:

嗚呼吾母,遽然而死。壽五十三,生有七子。七子余三,即東民覃。其他不育,二女三男。育吾兄弟,艱辛備歷。摧折作磨,因此遘疾。中間萬(wàn)萬(wàn),皆傷心史。不忍卒書(shū),待徐溫吐。今則欲言,只有兩端。一則盛德,一則恨偏。吾母高風(fēng),首推博愛(ài)。遠(yuǎn)近親疏,一皆覆載。愷惻慈祥,感動(dòng)庶匯。愛(ài)力所及,原本真誠(chéng)。不作誑言,不存欺心。整飭成性,一絲不詭。手澤所經(jīng),皆有條理。頭腦精密,劈理分情。事無(wú)遺算,物無(wú)遁形。潔凈之風(fēng),傳遍戚里。不染一塵,身心表里。五德?tīng)螤危似浯蠖恕:掀淙烁瘢缭谏涎伞:奁冢V之末。有志未伸,有求不獲。精神痛苦,以此為卓。天乎人歟??jī)A地一角。次則兒輩,育之成行。如果未熟,介在青黃。病時(shí)攬手,酸心結(jié)腸。但呼兒輩,各務(wù)為良。又次所懷,好親至愛(ài)。或?qū)偎囟鳎蚨鄤诖帷4笮∮H疏,均待報(bào)賚。總茲所述,盛德所輝。以秉悃忱,則效不違。致于所恨,必補(bǔ)遺缺。念茲在茲,此心不越。養(yǎng)育深恩,春暉朝靄。報(bào)之何時(shí)?精禽大海。嗚呼吾母,母終未死。軀殼雖隳,靈則萬(wàn)古。有生一日,皆報(bào)恩時(shí)。有生一日,皆伴親時(shí)。今也言長(zhǎng),時(shí)則苦短。惟挈大端,置其粗淺。此時(shí)家奠,盡此一觴。后有言陳,與日俱長(zhǎng)。尚饗!

這篇《祭母文》采用四言韻文形式,歌頌了母親的盛德和養(yǎng)育之恩,表達(dá)了自己對(duì)母親逝世的無(wú)限悲痛之情。

毛主席還為母親題寫(xiě)了兩副挽聯(lián)。

一副為:

春風(fēng)南岸留暉遠(yuǎn),

秋雨韶山灑淚多。

另一副為:

疾革尚呼兒,無(wú)限關(guān)懷,萬(wàn)端遺恨皆須補(bǔ);

長(zhǎng)生新學(xué)佛,不能住世,一掬慈容何處尋?

對(duì)聯(lián)中用了“萬(wàn)端遺恨”這個(gè)沉重的詞語(yǔ),可見(jiàn)慈母的病逝,給毛主席的心中留下了無(wú)限的遺憾!

毛主席的母親文素勤去世不到一百天,父親毛貽昌因患急性傷寒病醫(yī)治無(wú)效,于同年農(nóng)歷十二月初三去世。

1920年3月14日,毛主席在給同窗好友周世釗的信中說(shuō):

像吾等長(zhǎng)日在外未能略盡奉養(yǎng)之力的人,尤其發(fā)生“欲報(bào)之德,昊天罔極”之痛。

“欲報(bào)之德,昊天罔極”是《詩(shī)經(jīng)·小雅·蓼莪》里的名句,毛主席引用這八個(gè)字,顯然是他在父母雙逝還不到半年時(shí),抒發(fā)沉痛的哀悼之情,以及無(wú)法報(bào)答父母養(yǎng)育之恩的彌天遺憾和無(wú)限愧疚。

對(duì)于父母的養(yǎng)育之恩,毛主席終生緬懷。

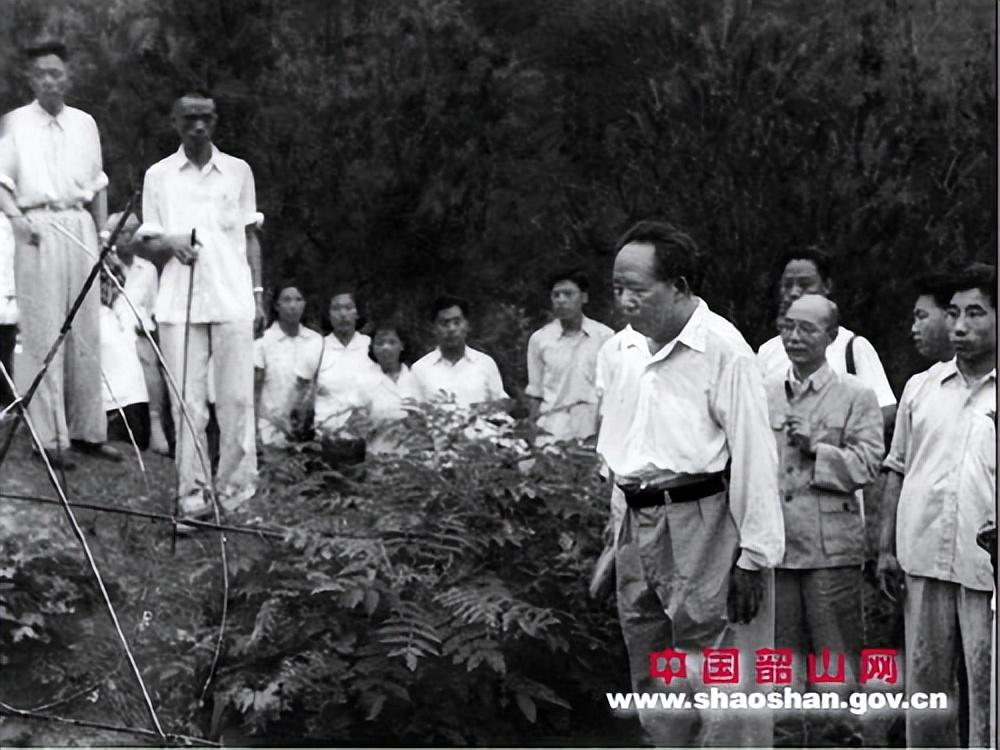

1959年6月26日拂曉,韶山?jīng)_茂密的竹林還在靜謐中沉睡,時(shí)隔32年回到故鄉(xiāng)的毛主席悄悄地起來(lái),獨(dú)自朝父母埋葬的地方——土地沖楠竹圫走去。

毛主席走出很遠(yuǎn),隨行人員才發(fā)現(xiàn),趕緊跟了上來(lái)。

山道崎嶇,荊棘叢生,毛主席健步上山,走得很快。因毫無(wú)準(zhǔn)備,沒(méi)有花圈等祭品,隨行人員連忙隨手折下幾支松枝。

來(lái)到父母墳?zāi)骨埃飨瘡碾S行人員手中接過(guò)松枝,輕輕地插在墳頭,然后恭恭敬敬地鞠了三個(gè)躬,口中喃喃說(shuō)道:“前人辛苦,后人幸福!”

毛主席面對(duì)墳?zāi)姑C立良久,陪同的韶山公社書(shū)記毛繼生問(wèn):“主席,要不要把墳?zāi)剐抟幌履兀俊泵飨f(shuō):“不要,把它填一下就行了,每年清明節(jié)請(qǐng)你們代勞培培土!”

下山途中,毛主席對(duì)同行的羅瑞卿、周小舟說(shuō):

“我們共產(chǎn)黨人是徹底的唯物主義者,不信什么鬼神,但生我者父母,教我者黨、同志、朋友也,還得承認(rèn)。我下次再回來(lái),還要去看看他們兩位!”

盧志丹原創(chuàng),歡迎轉(zhuǎn)發(fā),謝絕抄襲